知ってる?あの「ボンバイエ」の本当の意味とルーツ!猪木とアリを繋ぐ言葉の物語

日本のプロレスファンはもちろん、そうでない人も一度は耳にしたことがあるであろうフレーズ、「ボンバイエ」。

アントニオ猪木さんの入場曲「炎のファイター」の掛け声としてあまりにも有名ですよね。

でも、この「ボンバイエ」という言葉が、そもそもどこから来て、どんな意味を持っているのか、ご存知でしょうか?

今回は、あの熱いフレーズのルーツに迫ります!

「ボンバイエ」は日本の言葉じゃない?!衝撃の語源

実はこの「ボンバイエ」、日本の言葉ではありません。

アフリカ、コンゴのリンガラ語なんです。

そして、私たちが「ボンバイエ」と発音しているこの言葉、本来は「ブーマ・イエ (Bouma Ye)」と発音されるそうです。

その意味は、非常に強烈です。「やっつけろ」や「倒せ」、さらには「殺せ」といった、激しいフレーズだといいます。

構成を見てみると、「ブーマ (Bouma)」が「殺す」や「倒す」という動詞で、「イエ (Ye)」が「彼を」という意味。

つまり、「彼をぶっ倒せ」「彼をぶっ殺せ」といった、まさに闘いを煽る言葉なのです。

全世界に広まったきっかけは、伝説のボクシングマッチ!

では、なぜこのコンゴの言葉が、アントニオ猪木さんのテーマ曲に使われるほど世界的に有名になったのでしょうか?その鍵は、歴史的なある一戦にあります。

それは、1974年10月30日。当時ザイールと呼ばれていた国(現在のコンゴ民主共和国)で行われた、伝説のボクシングヘビー級タイトルマッチ、「キンシャサの奇跡(Rumble in the Jungle)」です。

対戦したのは、あのモハメド・アリと、当時若く圧倒的な強さを誇っていたジョージ・フォアマンでした。

この試合、キャリアの終盤に差し掛かっていたアリは、完全なアンダードッグ(劣勢)と見られていました。

しかし、そんなアリを応援するため、現地のファンが熱狂的な声援を送ったのです。

それが、この「アリ、ブマイェ!」(アリ、ぶっ倒せ!)という掛け声でした。会場全体に響き渡ったこの声援を力に変え、モハメド・アリは不利を覆し、見事勝利を収めます。

この勝利は、スポーツ史上最も偉大な瞬間のひとつとも言われています。

この伝説の試合をきっかけに、「アリ、ブマイェ!」(アリ、ぶっ倒せ!)というフレーズは、主に格闘技ファンの間で世界的に知られるようになったのです。

「ボンバイエ」が日本へ、そして猪木とアリを繋ぐ

「ブマイェ」が世界的に有名になったそのわずか2年後、今度は日本で歴史的な一戦が行われます。

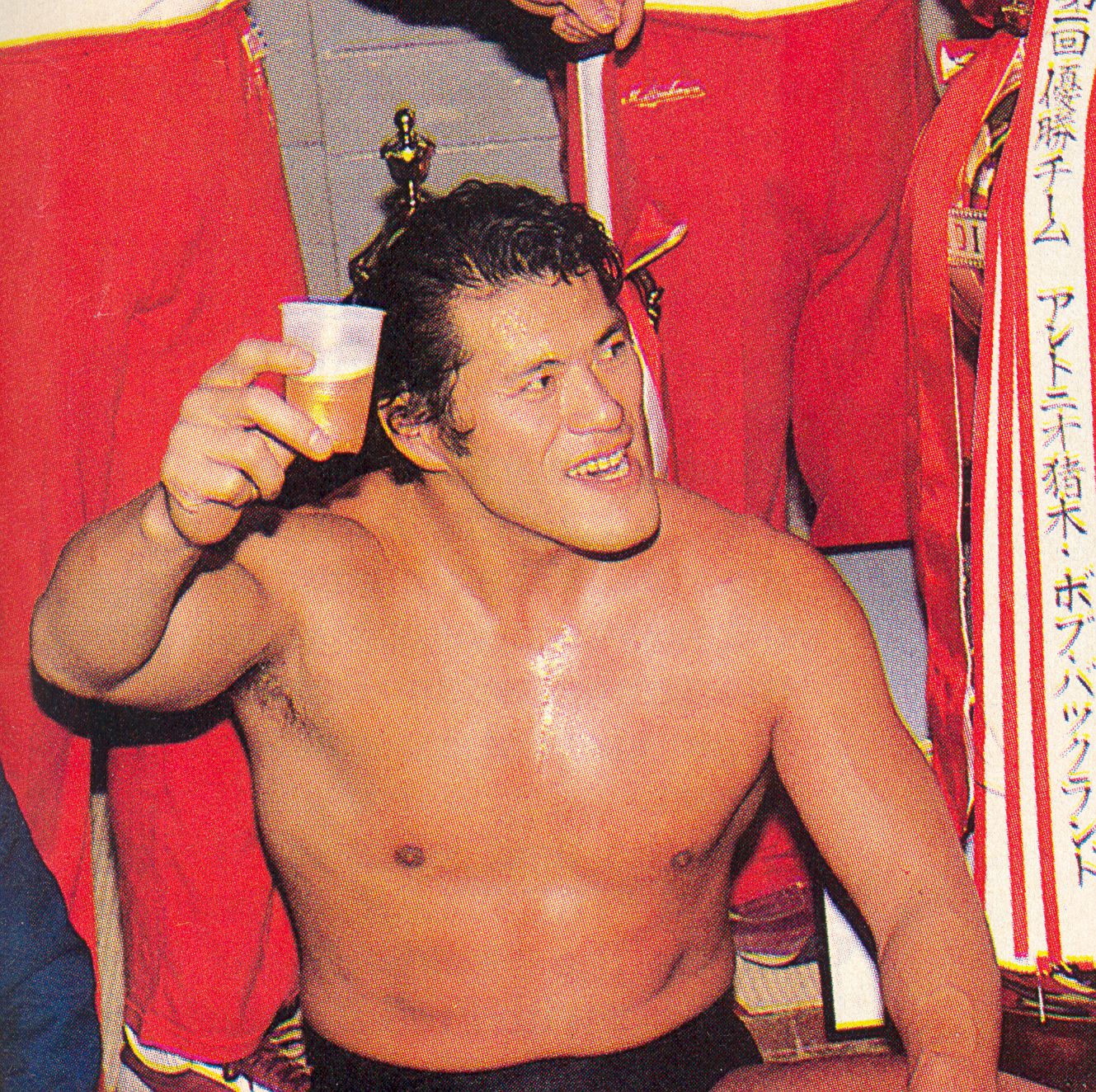

1976年6月26日、東京・日本武道館。そう、プロレス界のスーパースター、**アントニオ猪木さんと、モハメド・アリの「異種格闘技戦」です。

当時としては非常に画期的な試みでした。

この異種格闘技戦をきっかけに、アリと猪木さんの関係は深まっていったと言われています。

モハメド・アリは試合後、アントニオ猪木さんを「ファイターとしても人間としてもリスペクトしている」と語り、2人の間には友情が生まれたとか。

アリはその後も何度か来日し、猪木さんのイベントや試合に顔を見せていました。

あのテーマ曲の原曲も、実はアリに由来する?!

そして、アントニオ猪木さんの入場曲としてお馴染みの「炎のファイター」。この曲もまた、モハメド・アリと深く関わっています。

「炎のファイター」の原曲は、1977年に公開されたモハメド・アリの伝記映画『アリ・ザ・グレイテスト』のテーマ曲「Ali, Bouma Ye」なのです。作曲家はマイケル・マッサー氏。聞いてみると、「あ、なるほど!」とすぐに分かるはずです。ぜひ上の動画を見てね!

つまり、「ボンバイエ」というフレーズも、「炎のファイター」という曲も、すべてはモハメド・アリ対ジョージ・フォアマン戦で生まれた現地の声援と、そこから繋がったアリと猪木さんの関係性から派生しているのです。

ちなみに、日本では「ボンバイエ」と発音されますが、日本以外では「ボマイエ (Bomaye)」と発音するのが一般的だそうです。

時を超えて今なお多くの人々に愛されるモハメド・アリとアントニオ猪木さん。彼らの伝説は、言葉や音楽のレガシーとしても確かに残っています。

あの「ボンバイエ!」の掛け声に込められた激しい意味と、その背後にある深い物語を知ると、また違った熱さを感じられるのではないでしょうか。

コメント